ここ最近では、YouTubeやSNSで「おすすめの参考書」をすぐに調べることができ、

参考書に特化した学習塾も見られるようになりました。

これは、塾や予備校に頼らず、自分で勉強して大学入学を目指す受験生にとっては追い風になっていると思います。

しかしながら、ここまでおすすめ参考書についての情報が出回っているにも関わらず、効果が出る人と出ない人がどうしても出てきてしまう。

なぜ、おすすめだと言われている参考書を使っているのに、自分は成績が上がらないのだろうか。

やっぱり自分はできない側の人間なのだろうか。。

このように悩んでいたり、自信をなくしている方もいると思います。

確かに、いわゆる「飲み込みの速さ」と言いますが、同じテキストを使っていても効果が出るのが早い人と時間がかかる人がいます。

しかし、私はそうした素質に関係なく、すべての人が参考書が伝えている内容を理解し、成績の向上につなげることができると考えています。

そこで、今日は参考書の使い方の”そもそも”の部分を徹底的に解説します。

ぜひ、続きをご覧ください。

参考書にはタイプがある

まず、参考書と一言で言っても、その性質はテキストによってかなり違っています。

例えば、古文文法の勉強をするときに

「富井の古典文法をはじめから丁寧に」(東進ブックス)

と

「ステップアップノート30」(河合出版)

の2冊のテキストがあります。

どちらのテキストも古文の文法を扱ったテキストですが、

その中身を見た時に、全くタイプが異なることに気が付きます。

「富井の・・・」はほとんどが文章で書かれているのに対し、

「ステップアップノート」はシンプルな解説が最初にあるのみで、残りは問題演習で構成されています。

では、どちらを選択するのがよいのでしょうか。

答えは、

今のあなたの状況次第で決まります。笑

答えになっていないと怒られそうなので、例を挙げると。。

古文の文法について、

① 全く分からない。基礎からやり直したい!

であれば、「富井の…」でじっくりと理解しながら、学習した方がよいと思われます。

あるいは、

② ある程度理屈はわかっているけど、練習量が足りない。

であれば、解説を読むよりは「ステップアップノート」でひたすら問題を解きまくった方がよいでしょう。

このように、参考書というのはそれぞれの性質があり、今の自分にとって最適な1冊を選択していくことでその効果を最大限に得ることができます。

はじめから難しい参考書に取り組んで挫折してしまったとか、解説が少なすぎて全く分からないなどといったトラブルも、この参考書と今の自分のミスマッチから生じています。

では、参考書を見分けるとはどうすればよいのでしょうか。

もちろん、「おすすめの参考書」を紹介している動画などでその情報が得られる場合はそれを参考にしてもらえばよいのですが、

自分の目で確認するというのが一番よいと思います。

もしくは、塾に通っているなら、塾の先生に聞いてみてください。(もちろん、学校の先生でもOKです。)

ちなみに私は、指導している生徒には使うテキストの特徴について必ず説明するようにしています。

参考書って、薬に似ているところがあると思っていて、

その参考書がどんな特徴を持っていて、どういった効果があるのかを事前に知っておくことはとても大切です。

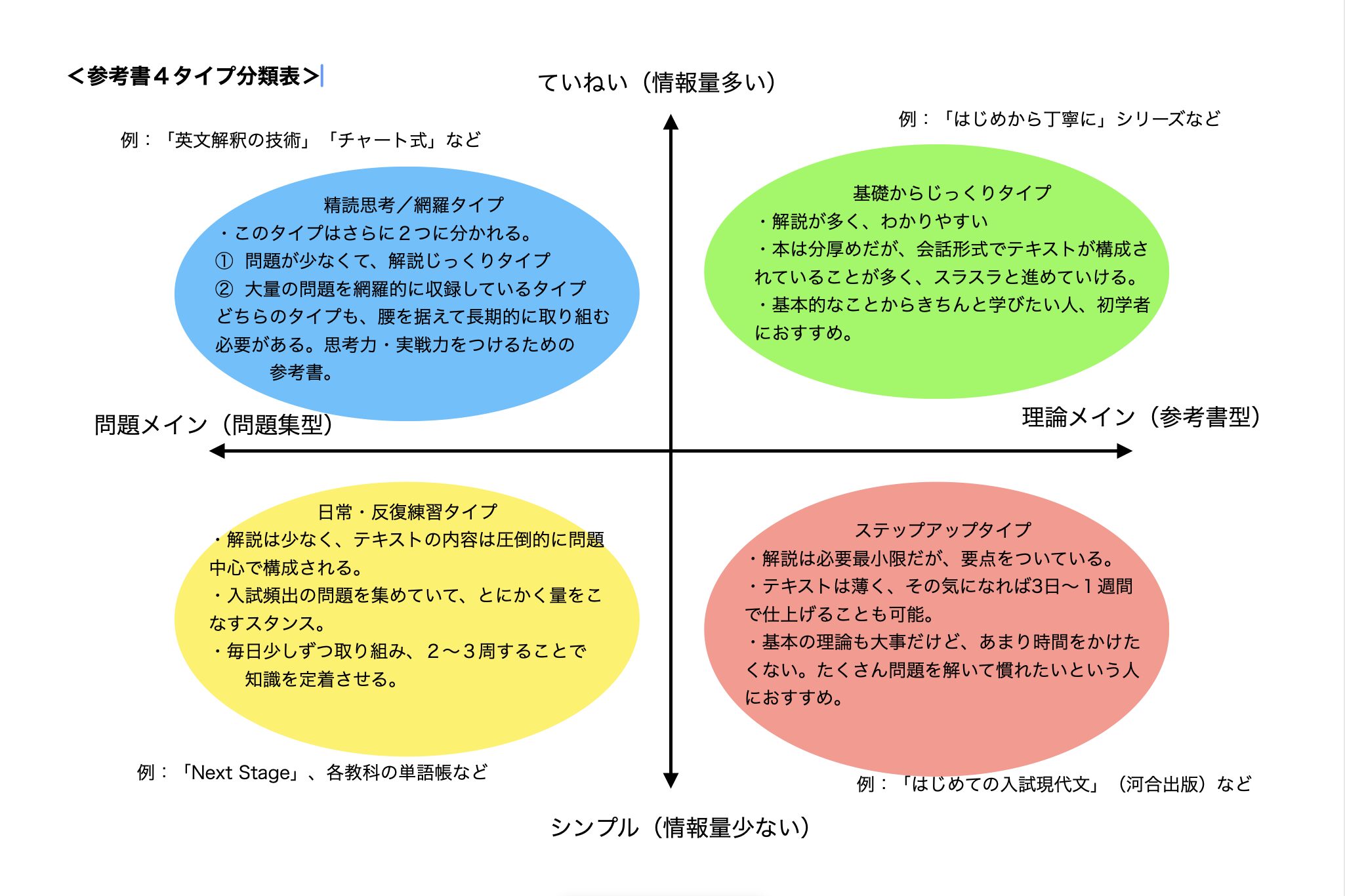

参考までに、自分でテキストを探すための表をのせておきます。

自分のテキストがどのゾーンのものかを判断して、使ってみてください。

参考書は最初から読む

2つめの点です。

参考書ははじめから読みましょう。

参考書の一番最初には、「はじめに」「本書の使い方」といったセクションがあります。

ここには、

・この参考書がどういった意図で作られたのか

・どんな層に向けて書かれたのか

・どのように使うのが効果的なのか

といった重要な情報がしっかりと書かれています。

ここを読み飛ばしていきなり問題に入ると、

参考書のポテンシャルを半分以下しか発揮できないということにもなりかねません。

焦る気持ちもわかりますが、効果を最大限得るために、飛ばさず読んでいただきたいと思います。

この参考書で何を鍛えるのかイメージする

これはかなり大事です。

参考書に取り組む時、

このテキストで何のトレーニングをするのか、

その結果どういう状態になりたいか、

イメージしたことはあるでしょうか。

おそらく、あまりそこまで気にしないのではないかと思います。

・おすすめのテキストで紹介されていたから

・学校や塾の先生に紹介されたから

・毎日やるノルマだから

などなど、

今、自分が何を鍛えているのかを考えないで、参考書を解いていることって多いんです。

別に、だからみなさんがダメだとか、そういうことが言いたいわけではなくて、

それを考えてみると学習効率が何倍にも上がりますよということをぜひ知っておいてほしいのです。

参考書は問題が解ければゴールではありません。

そこに書かれていた考え方や解き方をきちんと使うことができたかを確認する必要があります。

部活動の練習試合などもこの発想です。

勝敗も大事ですが、

それよりも

練習したプレーを実戦で使うことができたか、

これまでの練習の成果をどの程度発揮できたか、

こうした点に意識をおいて試合を振り返ると思います。

たかが意識の問題と言われれば、そうなのですが、

これを意識しているのといないのとでは大きな差が開いていきます。

もし、「きちんと勉強しているはずなのに成績が伸びない」という方は

自分はこの参考書で何を身につけるのかを考えてみるとよいと思います。

「メタ認知」の力をつけよう

今日は、参考書の使い方について解説してきました。

ここまでお読みになって、

なんかいろいろと考えながら参考書を進めないといけないんだな〜

と思ったかもしれません。

その通りです!笑

すみません、ちょっと厳しい言い方になってしまいますが、、

ただ、なんとなく参考書の問題を解いて、丸つけをする。

これは受験勉強ではありません。

では、受験勉強とは何か?

それは、

自分が今、何を考えてこの問題を解いているのか、

この問題を間違えてしまったのかなぜか、

反対に、正解したけれども、参考書に書かれていた解き方を使うことができていたか

これらを考えながら日々学習を進めていきます。

塾や予備校に行かずに、自学自習で難関大学に合格していく生徒たちはもれなくこれを実践しています。

どうでしょう。

正直、

うわ、ダルそう。。

と思ったと思います。

その感覚は何ら間違っていませんよ。頭を使うというのは大変な作業です。

すべての人が、最初から自力でこんなことをできるわけではありません。

だからこそ、私たち家庭教師が存在しているのです。

もし、上に書いたようなことをサクッとできるのであれば、私など必要ありません。笑

これは多くの方が誤解している点なのですが、

家庭教師は問題の解き方を教えてくれる先生ではありません。

そうではなく、

学ぶときにどのようなことを意識するとよいか、

どうすればそのためのモチベーションを保つことができるか、

そういった受験勉強を総合的にサポートするための専門家なのです。

最終的には、生徒が自分の力で考えながら学習できるようになる

これをサポートするための仕事です。

自分が何を考え、どのように行動したかを観察すること、

つまり、

自分自分を振り返ることを

「メタ認知」と言います。

これは、国も教育で身につけるべき力として重視しており、

社会に出てからも、非常に大切なスキルです。

私は、「受験勉強は社会に出て何の役にも立たない」というのは真っ赤な嘘だと思っています。

受験勉強を通して、このメタ認知のスキルを鍛えることができるからです。

ぜひ、今日お話しした点を意識しながら参考書に取り組んでみてください。

きっと違いが成果となって現れてくるはずです。