【日本語の歴史②】利便を追求した果てに生まれた文字

さて、前回は

日本がどのようにして文字を使うようになったかを見てきましたね。

前回がまだの方はそちらもご覧ください↓

万葉仮名ってやつを発明したところまででしたね。

うん。

今日はその続きからいくよ。

前回、最後に葵さんが言ったこと覚える?

あ、はい。

万葉仮名って漢字を五十音にあてはめたみたいなものでしょ。

だから、和歌とかも全部漢字で書いてたとしたら、

正直ダルいなって思ってしまいました。笑

そうだね。

実は全くその通りで、

漢字だけで日本語を表せるようになったのはいいんだけど、

人々はもう少し簡単に書くことができないかと考えるようになったようなんだ。

今日はこのあたりから話していきましょう。

言葉はより簡略化されていく

まず、前提として

基本的に言葉は簡略化の歴史をたどるということを覚えておこう。

簡略化??

うん。

言葉は時代と共に、どんどんシンプルになっていくという考え方だ。

どうしてだと思う?

まさか。。

めんどくさい・・から??

大正解。

まあよく言えば効率を重視しているとも言える。

あらら、あたっちゃったよ。。

これは別に変なことではないんだ。

言葉をなぜ使うのかを考えてみればいい。

言葉とは相手に情報を伝えるため、

つまりコミュニケーションのツールだよね。

だったら、

より少ない手間と労力で相手に情報が伝わるなら

絶対その方がいいんじゃないかってわけだ。

ああ、確かにそうかも。

あけましておめでとう→あけおめ

誕生日プレゼント→誕プレ

とか

言葉を略したりするのもそういう理由なのかもしれない。

そうだね。

賛否両論はおいておいて、

そもそも言葉は放っておけばシンプルな方へ変化していく

という理解を持っておくことは大切だと思う。

これは文字についても例外ではないんだ。

かな文字の誕生

実は漢字自体もシンプルに書く試みが存在している。

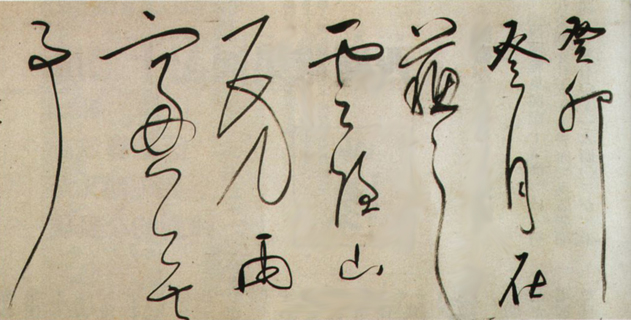

その一例が「草書体」と呼ばれる字体だ。

下の図を見てほしい。

参照:wikipedia

参照:wikipedia

うわ、ぐにゃぐにゃだ。

こうして字をつなげて書いていけば、流れるように文字を書くことができる。

漢字の生みの親である中国でも、

こうした楽にコミュニケーションを取るための工夫がされていたんだ。

ちなみにアルファベット圏の英語でも筆記体が存在するね。

(私も授業のノート、草書体でとろうかな。。)

そして、この草書体をもとにして生まれたのが

「かな文字(ひらがな)」なんだ。

ひらがなは漢字を究極まで簡略化して生まれた文字だということだね。

漢字の草書体をさらにシンプルにしてひらがなが生まれた。

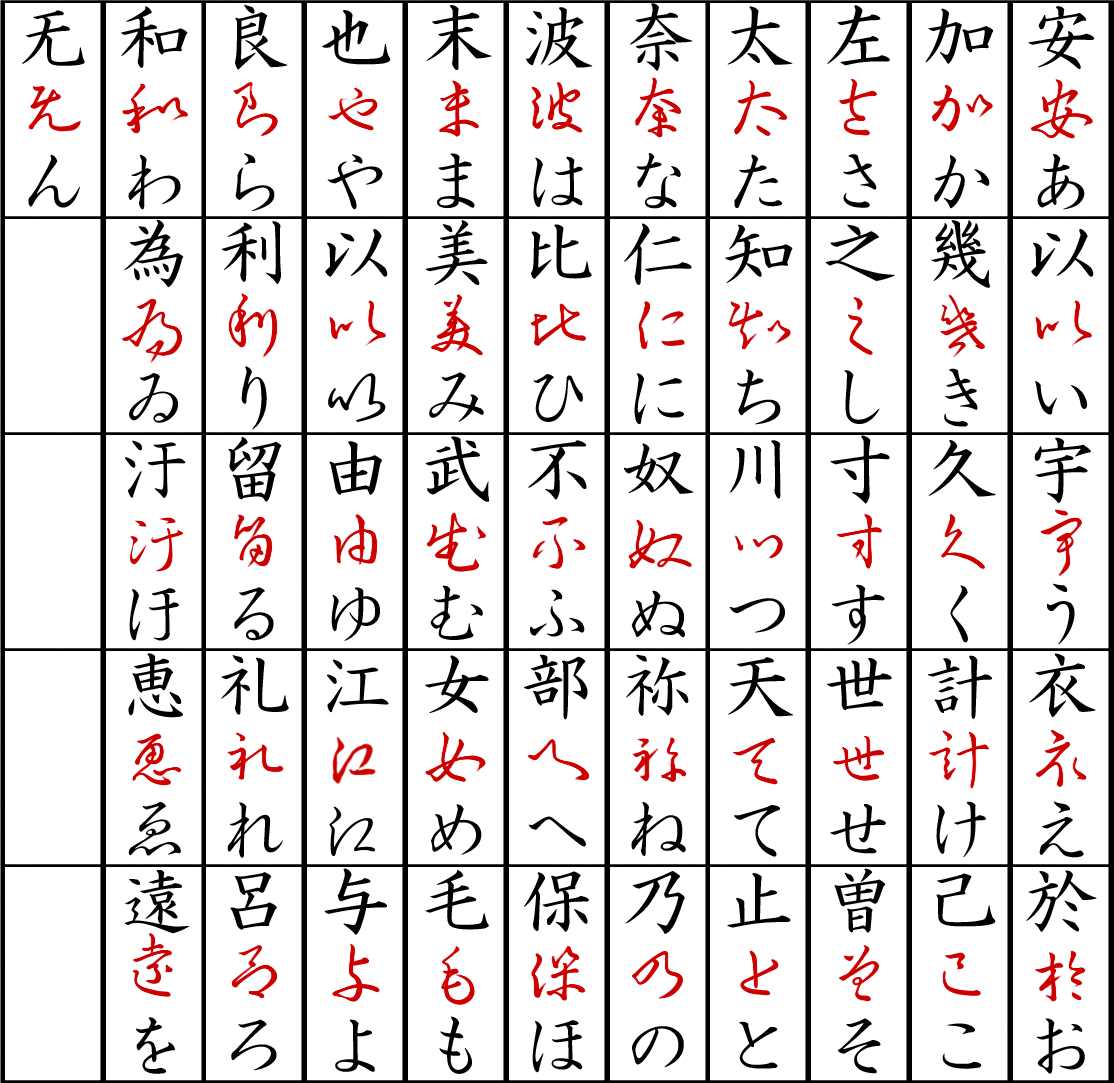

では、ここで問題を出すよ。

<問題>

これらのひらがなは何の漢字をもとにしているでしょうか。

1 か

2 せ

3 な

4 れ

5 へ

2、3、4は分かったけど、

1と5が分からん〜〜

<正解>

1 加

2 世

3 奈

4 礼

5 部

参考:ひらがなと漢字の対応表

Jeannebluemonheo – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92551960による

Jeannebluemonheo – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92551960による

え〜!

5の「へ」って全然原型とどめてないじゃん!

まあ、そういうのもあるよね。

かな文字の発明が生み出したもの

さて、こうしてうまれた「かな文字(ひらがな)」なんだけど、

この発明のおかげであるものが生まれたと言われているんだ。

何だと思う??

う〜ん。。

全然わかりません〜

ヒント下さい!笑

一般的に平安時代は「国風文化が花開いた時代」って言われているんだ。

その国風文化のひとつに「かな文学」というのがあるよね。

え、じゃあ。

『源氏物語』とかってこと?

その通り!

源氏物語はかな文字という環境が整っていなければ、作られなかったかもしれない。

大事なのは、理由なんだけど、、

分かるかな?

ヒント:源氏物語は全54巻です。

もしかして、、

かな文字だから字がいっぱい書けたみたいな話??

素晴らしい!

まさにその通りなんだ。

かな文字が生まれたことによって、長編小説が書けるようになったんだ。

さすがに全54巻を万葉仮名(漢字)で書くわけにはいかないからね。

手が取れちゃいそう・・

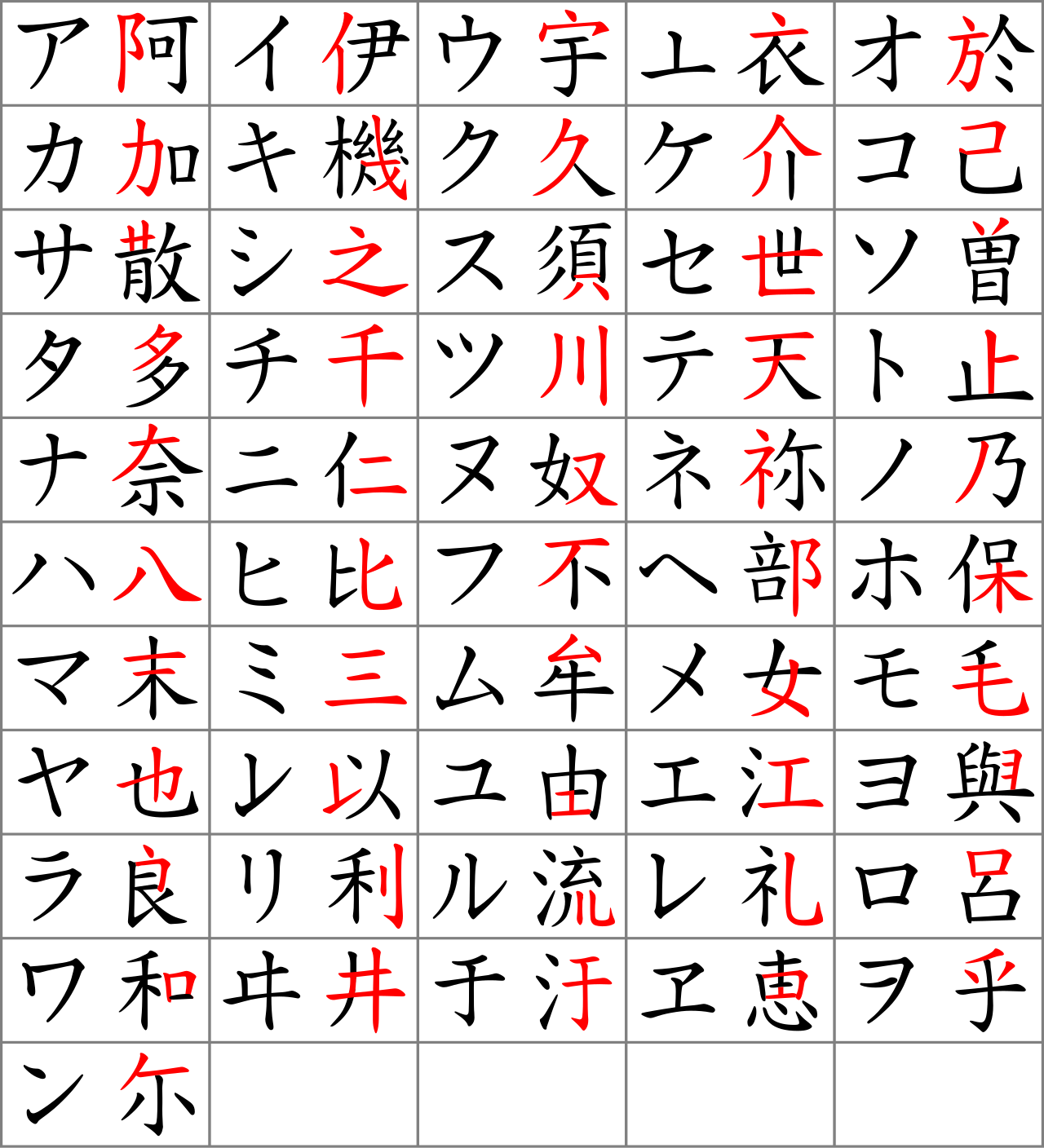

カタカナも漢字から生まれた

へえ、面白いですね〜

じゃあ、ひらがなが変化してカタカナも生まれたってことですか?

と、思うんだけど、

実はカタカナも漢字から生まれているんだ。

え、そうなんですか?

うん。

だから、ひらがなとカタカナは同じ漢字を親に持つ兄弟みたいなものだね。

カタカナの成り立ちを考えるためには、漢文の話をする必要がある。

前回、日本語と中国語では文法が違うって話をしたよね。

はい。

置き字が出てきたやつですよね。

そうそう。

もし全く違う言語なら、自分の国の言葉に翻訳してしまえばそれで済む話なんだけど、

日本語は漢字という中国産の文字を使っていたから事情が複雑だったんだ。

つまり、

文字としては漢字を使いながらも、

自分たちの文法に合わせて文字の順番を読み替えたり、

送り仮名を付け足したりする必要が出てきたということです。

さて、

この

「文字の順番を入れ替えたり」

「送り仮名を付け足したりする」

という手順。

心当たりないかな?

あっ、漢文だ。

だいぶ分かってきたね。

そう、

漢字の順番を変えるための記号(一、二点、上下点など)や、

送り仮名を合わせて訓点といったね。

この漢文を日本語風に直す作業を訓読(くんどく)と言って、

漢文ではこのトレーニングをしているんだ。

そして、この送り仮名なんだけど、、

カタカナで書く!!!

これ、なんでひらがなじゃないのって思ったことあるよ。

さあ、だいぶ答えに近づいてきたよ。

今はカタカナで送り仮名を書くけど、

当時、それこそまだひらがなもなかった時代を想定してほしい。

どうやって、送り仮名を書く??

えーっと。。

ひらがなが生まれる前だから、

万葉仮名か。

って、ことは‥

うん。

漢文の右下にさらに万葉仮名(漢字)で送り仮名を書くという、

実にカオスな状況が誕生する。

漢字びっしりになっちゃうんだ〜

だから漢文の送り仮名として、もう少しシンプルな表記で書く必要が出てきたんだ。

こうしてカタカナが生まれたということだね。

参考に、カタカナと漢字の対応表を下に載せておきます。

Pmx – 投稿者自身による著作物Created using the info from Image:Katakana origine.png, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1561310による

Pmx – 投稿者自身による著作物Created using the info from Image:Katakana origine.png, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1561310による

カタカナは漢文を訓読するために生まれた。

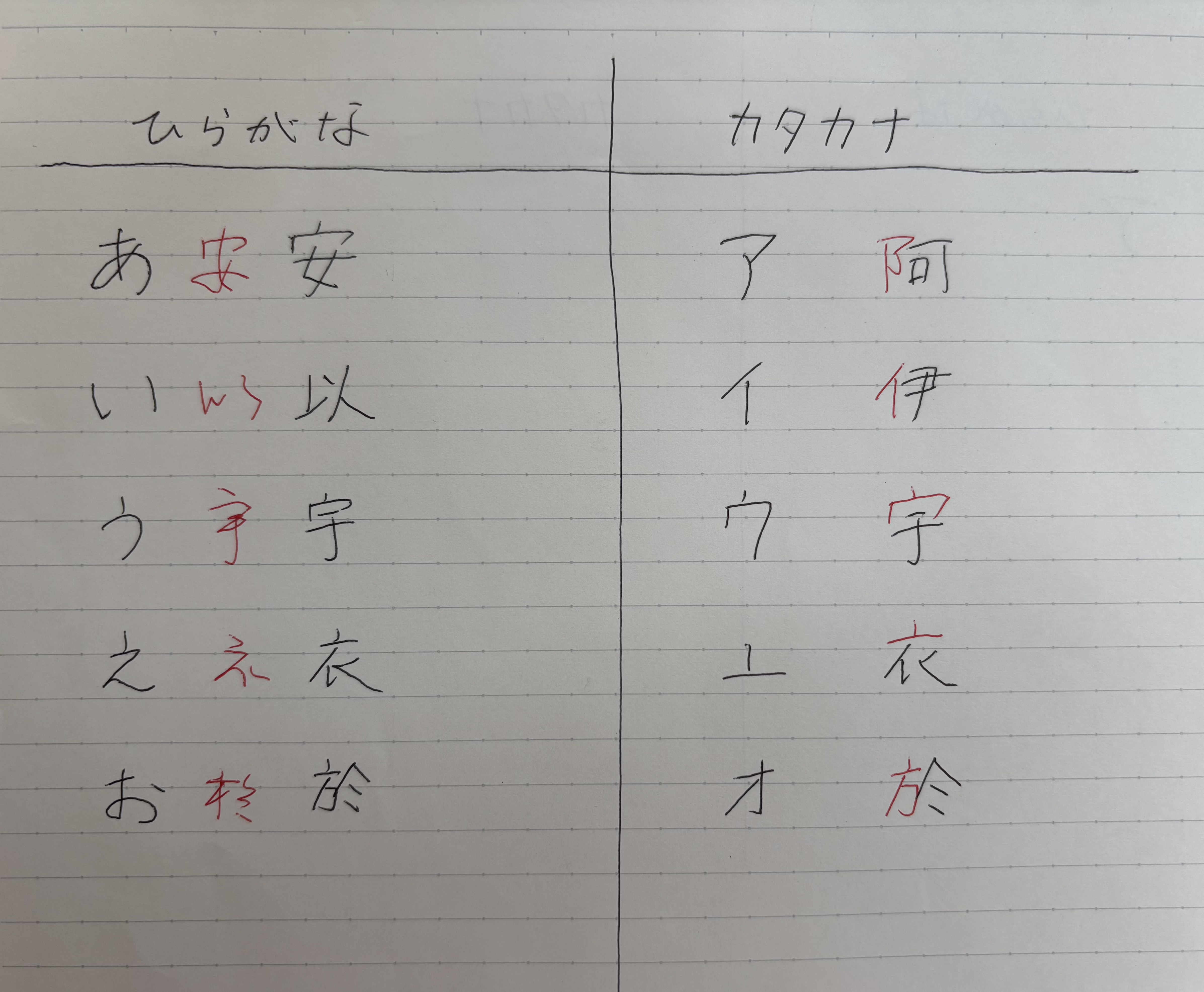

ひらがなとカタカナの成り立ちの違い

最後にひらがなとカタカナの成り立ちの違いについて触れておこう。

下の図を見てほしい。

ひらがなとカタカナ、

成り立ちに微妙に違いがあるのが分かる?

うん。

なんというか、、

ひらがなは漢字全体をくずしてできているけど、

カタカナは漢字の一部を使ってできている感じがする。

その通り。

この違いもそれぞれの成り立ちを考えていくことで理解できるんだ。

まとめ

それでは、本日のまとめだ。

① 言葉は歴史を通して簡略化されていく

② 万葉仮名(漢字)を簡単にしてひらがなが生まれた

③ 漢文を訓読するためにカタカナが生まれた

④ ひらがなは漢字の全体をくずして、カタカナは漢字の一部のみを採用して作られた

正直、この知識どこで使うかはさっぱり分からないけど、

すごく楽しかったです!

・・・笑

でも、勉強なんてそんなものかもしれないね。

役に立たなくても、知ることの楽しみを感じてもらえればそれで十分だよ。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)